古今東西、これまで推理小説には様々な犯人が存在していました。語り手が犯人。探偵が犯人。被害者が犯人。動物が犯人。

しかし、今までに「読者が犯人」を上手に体現した作品はありませんでした。今回はそのトリックに挑戦した小説を紹介します。

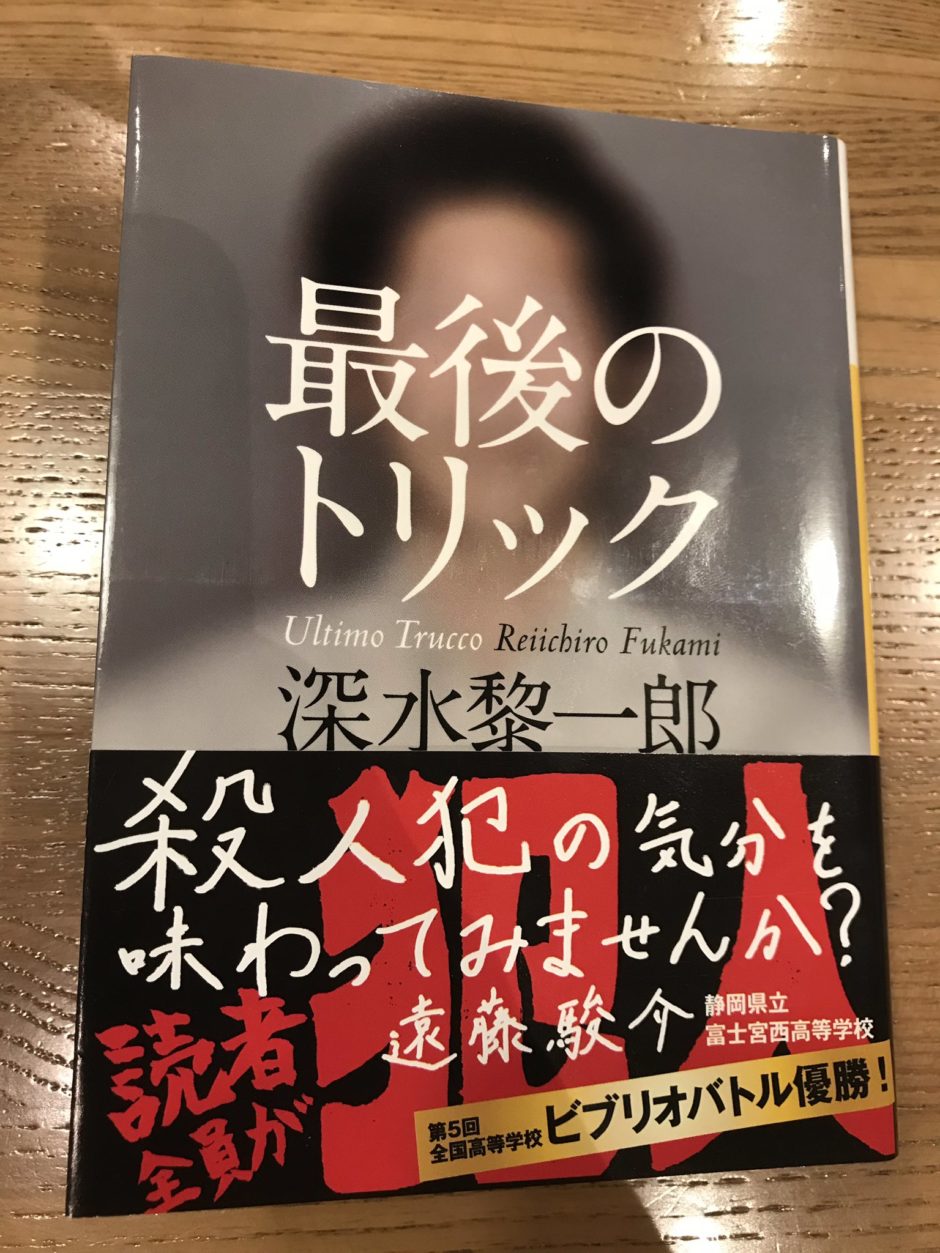

深水黎一郎『最後のトリック』です。

「読者が犯人」というミステリー界最後の不可能トリックのアイディアを、二億円で買ってほしい―スランプ中の作家のもとに、香坂誠一なる人物から届いた謎の手紙。不信感を拭えない作家に男は、これは「命と引き換えにしても惜しくない」ほどのものなのだと切々と訴えるのだが…ラストに驚愕必至!(「BOOKデータベース」より)

作家のもとに届いた謎の手紙

スランプ中の作家のもとに届いた一通の手紙。そこには「読者が犯人のトリックを売る」というものでした。謎の手紙を受け取って、どうしたものかと考える作家でしたが、その後も手紙は届き続けます。

差出人は何者なのか?

何のために手紙を送り続けているのか?

そこにはある目的が隠されていました。

読者を犯人することはできる?

本作の大きな醍醐味。読者を犯人にするのは可能なのか?

読者を犯人にするのはかなり難しいトリックです。基本的には、犯人は小説内に登場するもの。読者の場合は、作品内に入り込むことができません。

しかも、誰が読んでも、どのタイミングでも、どのように翻訳されても、自分が犯人だと思えなければいけません。こんなトリックをどのように体現するのか?

期待と一緒に読み進めたのですが、きちんと形になっていました。きちんと伏線も張られているので、最後の最後には一本につながり、読者を犯人に仕立てる仕掛けが出来上がっています。ただ「犯人は自分だ!」とはなりませんでしたが…。笑

トリック以外にも楽しめる面が!

本作は、最後の最後に仕掛けが明かされるのですが、それ以外にも驚きやトリックはあります。まず、250ページ程度である真実が浮かんできます。

また、超能力者に関する記述があるのですが、そこにもあるトリックが使われています。そのトリック解明もなかなかに面白いものがありました。

「読者が犯人」という仕掛けに行き着くまでの過程も、飽かさずに読み進められますよ!

古典的なミステリを読んでいる人は、ぜひ手に取ってもらいたい作品だなと感じました。

たかひでの本棚

たかひでの本棚